Alzheimer (Antonio Pérez Morte)

Antonio Pérez Morte, poeta y crítico, y sobre todo lector entusiasta desde su refugio de Sabiñánigo, ha escrito este texto sobre el mal de Alzheimer, esa terrible enfermedad que borra la memoria. Lo cuelgo aquí por completo. Ha recibido elogios y conmociones por doquier. Todas las fotos son de Peter Granser. (Antón Castro)

Antonio PÉREZ MORTE

Alza la pierna derecha, estira el pié, lo arquea, parece la protagonista de Escuela de Sirenas. Hijo mío ¿ves? Le pregunto cómo sabe que soy su hijo y me dice que es sólo una forma de hablar y así es, habla con sinceridad porque a los cinco minutos me llama papá para decirme que tiene miedo “de las sombras y de los niños-florero que saltan a la comba” allí mismo, a nuestro lado, con los cables llenos de electrodos.

El doctor Voltios, tiene un despacho aquí desde hace tiempo, está en la segunda planta del Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, al que todo el mundo llama “el provincial”. El doctor Voltios, según mi madre, debe ser uno de los mejores médicos de geriatría y ella ya le había oído nombrar antes de venir a Zaragoza para ponerse, literalmente, en sus manos. El médico, que como ya he dicho ostenta un gran éxito profesional, por lo que realmente se ha hecho famoso ha sido por “vender zapato artesano de calidad, al peso”.

Mi madre, que ya ha tenido un puñadico de hijos, quiere comprarle a Voltios una bolsa con kilo y medio de zapatos pequeñines, entre los que haya, al menos, alguno de cuello alto y alguna zapatilla de fresa. Me dice que tendré que ir pronto porque siempre hay mucha cola de pacientes-clientes y además si no lo hago, la enfermera se olvidará del abriguito de piel blanca que Conchita eligió para regalar a Jaime, el nietecico más pequeño de su hermana Carmencita, a la que entre sueños llama algunas noches Caperucita, Caperucita Morte, para que no haya errores o equívocos.

Un poco antes de salir de la habitación hacia la tienda-consulta, mi madre, me reta: “¡Sube ahí, a esa ventanica!” Le digo que no, y que no es una ventana sino el ojo de buey que ilumina la habitación 279. Me dice una vez más que me equivoco y que en este hospital, lleno de secretos, sólo los más viejos saben realmente lo que ocurre: En la planta de arriba, al parecer, vive un prestigioso carnicero y a partir de las cuatro y media de la madrugada, comienza a despachar sus especialidades. Debo encontrar esa escalera para entregarle la lista de la compra; espero que para entonces mi sudor haya remitido un poco y vuelva a sentirme bien, valiente, con los cojones de antes, los cojones de cuando fui mi abuelo.

A mi abuelo yo no le conocí. Sólo sé que Víctor volvió enfermo de África tras la guerra civil y la tuberculosis obligó a las tres hermanas a separarse entre sí… alejándose de él. Si no fuese por aquella extraña fotografía en blanco y negro –enmarcada en portafotos rojo de piel-, que mi abuela Petra tuvo siempre en el cuarto de labor, yo nunca le hubiese imaginado así, con esas gafas pequeñitas, negras y redondas y con esa eterna tristeza que ella recogió para sí, casi como única herencia.

¡Antonio! ¡Marido! ¡Jorja! ¡Petra! ¡Maribel! ¡Víctor! ¡Carmencita! ¡Consuelito! ¡Luisito! ¡Paula! ¡Marta! …

Cuando ella se desespera, no hay nada ni nadie que la calme. Cuando ella se siente sola, está sola aunque no lo esté:

¡Angelita! ¡Carmen! ¡Maribel! ¡Toñín! ¡Petra! ¡Mamá! ¡Yaya! ¡Bebola! ¡Marta! ¡Antonio! ¡Marido! …

Mi madre me pide unos zapatos que ya no me valgan. Unos zapatos viejos para una calor vieja, “porque hace mucha mucha calor aquí, como si hubieran nacido seguidos siete hijos menudos. Siete muñequines sin padres. No sé cómo decirlo. Se rompió el pantalón del tiempo y llamamos para reclamar unas sábanas decoradas, unos platos en los que cene la novia de Napoleón, Napoleón que vivió aquí al lado, en la Carrerilla de Ambirteles. Venga, venga. Vamos, vamos, que están muy frías las sombras de los árboles y el sótano para hombres donde nacen los hijos. Hijos limpios como la luz de esa nube que nos llama al salir de un cine donde los gitanos comían pasteles de merengue y un sarampión negro como los días de la guerra, rompía los bordados de las cuadras más amables. Una calle donde nadie se ahoga ni se limpia la saliva que fue un tesoro para los abuelos, que llamas después de muertos:

“¡Yayo, yayo, soy la Conchita! ¡Tu Conchita, yayo! ¡Yaya! ¡Yaya Jorja! ¡Yayo! ¡Yayo Pepe!”

Dios mío, ahora tengo que preparar la reunión de las fiambreras y no se aún si enfrían tanto como dice la madre de tu hermana. ¡A mi no me gusta esa mujer, pero claro, como se comían en su casa los nombres de todos los perros, ahora, que acabo de volver de Villanueva me dicen que si mire usted, que si tal, que si cual y yo no encuentro las cuatro pastillas que dejé en el colgador cuando volvió la Caballé del fútbol…!”

"Todos los jueves dijo que vendría tu hermana Maribel, pero ya ves, aquí nadie trae más mandarinas ni la plástica del dinero. Y la chica de Madrid mira si se peina los largos hacia abajo. El otro, que os llaman siempre igual, es tan grande y tan cariñoso que tengo miedo hasta de que me toque. Los demás días viene la familia de las blancas, las del bar de ahí fuera, a pasar y a pasar para traerme lapiceros, bolicas y pastillas, nada que no se sepa, pero que les quiero agradecer si me encuentras la tarjeta... Y tú, hijo mío ¿eres mi hijo, verdad? lo que quieras, por si tienes que volver a tu país con el hermano aquél, que salía en las revistas y me mandaba sus libros y llamaba para decirme que era tu padre…”

Mi madre busca ahora al padre y al hijo ¿Tú sabes dónde están? ¿el padre y el hijo?¿Sabes que ya no vienen a verme desde más allá del juicio? Si no fuera por la luz y este frío de sudores estamos tan contentos a ratos de este hotel.

¿Comen bien tus hijicos? ¿Comen solos? ¿Aún puedes darles de comer? Yo ahora, ya no quiero nada. ¡Dile que apague la lengua esa mujer!

100, 99, 98, 97, 96 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60…

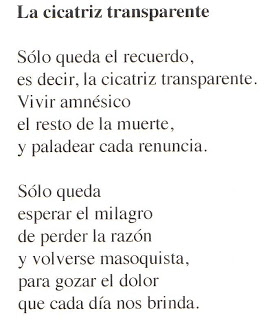

¿Te acuerdas? Me acuerdo también de ellos todo el tiempo. Mejor no verte así. Caricatura cruel del deterioro, de un amor convertido en miedo y desconfianza.

59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29…

Creo que le has dado una bofetada al enfermero, pero no lo sabes. El enfermero un chico joven y cariñoso, que unos días es lo más bonito del mundo y otros tu enemigo. Hoy hace pucheros, en broma, y te dice que no vas a volver a verle (mañana tiene fiesta).

¡Antonio! ¡Antonio! Dile a la del carro que no pienso merendar y que hagan lo que quieran, porque yo no me lo creo... ¿Oís? No me hagáis hablar. Sólo quiero encontrarles la carica a las catervas y ya son menos cuarto, por eso cuando llegué ahora mismo les dije adiós a las pispajeras que venían conmigo en el coche de línea y que el pan lo pondríamos nosotros como cuando tu tía Blasa repetía los rezos mientras cosía. ¿Vive la tía Blasa? Me acuerdo que era una cuñada de las mías y de las otras no sé.

La tía Blasa era la hermana mayor de mi padre, dieciséis años mayor que él… y vivía con Elisa, otra hermana viuda y con tres hijas, en la calle Santa Isabel de Zaragoza…

“La Blasa tenía una hermana negra y más ancha. Ella tenía la cara menuda y las dos eran muy buenas... Una hija era monja –también como tu tía- y las otras dos eran normales. La que más fumaba era la gorda. La otra trae pasteles ”

28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 , 1…

¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? ¿Te doy mucha pena o es que me quieres? ¿Sabes que me han robado las gasas que me regaló la monja?

Ayer tuvo muchas visitas y hasta creyó ver a Carmelo Zubieta -por la tarde- sabía que se había muerto y me lo dijo: “Fíjate, ha estado Carmelo a verme y yo que creía que se había muerto, no sabes lo que me alegré de ver que no”. Hacía tantos años que no le había visto, ni a las que subían a cantar al coro, cuando se cayó Conejico de la torre y se salvó. Yo no sé si fue milagro.

¡Constantino! ¡Constantino! ¡No tenías que haberte ido con la moto! ¡La moto es un peligro! ¡Mi hermana entró con ella hasta el casino!

50,49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 39, 37, 36, 35, 34, 33…

La gente dice y dice pero no se molesta y ahora se les van a caer encima todas las persianas de palabras repetidas y repetidas hacia fuera y tendremos que acordarnos de como colocábamos la vida antes de irnos a dormir.

¿Son tus padres buena gente? Igual les conozco si son de Zuera, allí tengo yo mucha familia y una casa con escaleras en la acequia de Villanueva... ¿Sabes dónde está Villanueva? Como ahora cambian tanto las cosas, vendrá la Chon del paralítico y nos traerá las cremalleras hasta casa de Sorrosal. ¿Sabes que me tengo que mover despacio, despacio? ¿Por qué me miras así?

A mi marido le gustaban unas películas horrorosas, jeje, pero yo no decía nada y me iba a verlas con él. Le daba tanta risa que hasta alguna vez se despeinaba, con lo repeinado que le gustaba ir... La Antonina ponía cara de chufla cuando nos veía en la puerta de su cine, porque sabía el tostón que me iba a tragar sólo por ver reír a Antonio así. Antonio que ya no está, ni el cine que lo tiraron, ni la Antonina, pobre Antonina, que se murió.

¿Aquí estás? ¿Cuándo has venido yayo? La Dolores del moño me ha traído el termómetro, pero no me ha querido contar lo que decía, ni cantarme ninguna canción, para que las otras no lo sepan y no molestar a la mujer sorda de delante del balcón. ¡Dios mío! ¡Qué calor hace en el convento! Será por sellar los pañales. Las prevaricias no podrían vivir en un sitio así si lo supieran y los chicos de las motos retoñan como culebreras de los árboles de alberges para beberse las canastas por la pluma en el jardín de las flores.

Al patio al que nos lleva la sobrina de las hambrunas le han crecido los peces del mantenimiento por eso mi madre quiere que vayamos a verlos, con el cura de la habitación de enfrente, sentada en su silla de ruedas, y que la hija grande no tire la leche de aquel susto.

No, no me traigas el orinal. ¡A ver si me levantan cuando vuelva y se cubra todo de despuntes y una bolsa de basura llena de nubes rojas, blandas y sucias. Araceli dice que leía El Caso, que se lo vendía yo en la tienda ¿En qué tienda?

Tiene el pelo amarillo la mujer del mono, las piernas largas largas que le suben hasta arriba y se rie y le da besos al mono que le quiere robar los estropendos que lleva por encima y salta y salta. Ahora, enseguida, me peinarás y nos iremos a ver a la tía Conchita, que no aparece por el hotel desde el día que se fue la Milagritos a Zuera. Venga, dime cuántos pañuelicos, de los mojados, nos quedan y así se lo digo a la repartidora cuando me toque la oreja o me abra la tripa. Corre, corre. Vamos, vamos. Venga, venga. Que vengan mis nietos sí. Podían venir mis nietos hoy, para verlos de dos en dos y decirle a Eloy que no es mal chico, pero que lo que pasa es que cada uno dice lo que tiene que decir por las cosas de la vida. No le hago caso y se enfada, cuando él dice cosas del médico también, pero no quiero, así que hagan ellos lo que quieran y me dejen vivir o morirme que soy ya muy mayor y son buenos estos zumos, cariñico.

120,119,118,117,.116,115,114,113,112,111,110,109,108,107,106,105,104,

103,102,101,100,99,98,97,96,95,94,93,92,91,90,89,88,87,86,85,84,83,82…

Ahora tengo ganas de orinar y dicen que haga aquí, que ya está todo bien para yo hacer, pero yo no hago marranadas y quiero ir y salir sin baladeras a hacer el pis de todos, como yo quiera, que lo hagan ellos así y me traigan a cantar a la del moño, que acaba de cantar en un pueblo aquí cerca. La del moño que siempre nos gu la playa cuando ninguno de todos los míos, tenía ningún hijo y se bañaban.

Dolores, la del moño ya le cantaba a tu abuela, aquella canción en la que sacaba flores de la cesta y fíjate, ahora de enfermera, aquí, tan cariñosa, seguro que las otras no saben quien es. En todos los días que estoy aquí la he oído cantar: Me trae papeles y amarillicos blandas, agua me trae y me trae todas las ropas de las heridas que se me caen, cuando se nos mueven los paticos. Te acuerdas de ellos y paseas por los “come y calla” en tardes de tormenta, que nos dijeron con tanto miedo que vendrían. Estoy así, así así, como el mirimarloque de los años que nos han ido robando para que tú y tú no lo sepáis de ninguna manera elegante en los demás jueves que nos queden por venir.

¡Vamos pues hijo mío! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Venga, venga! Acércate las zapatillas y ponérmelas una y una en los dos pies y le dices a Toñín, que nos vamos a ver a la Gloria otros seis viernes y volveré para hervir el agua y recoger la ropa que haya secado después de una misa para pobres…

¡Papá ven, dame la mano!

Mi abuelo se murió sólo un día –mi madre me lo dijo-, pero otros cantaba y cantaba canciones de Fleta y jotas de José Oto y aquella otra de "La paloma vendrá", que conocí muchos años después en la voz de Mireille Mathieu. Luego fue mi abuelo, su padre quien se fue como una paloma y… “ nosotras las que nos quedamos para siempre solas, porque siempre se queda ahí ese hueco como un vacío en el centro del vientre y se te van las ganas de tantas tontadas y por eso no quiero que me hagan tantas cosas, que me dejen ya de relujir, de pincharme las concordas y los almeñiques que luego se les sale todo y otra vez verdura y marranadas.

895,894,893,892,891,890,889,888,887,886,885,884,883,882,881, 880,879,878,877,876,875,8754,873,872,871,870,869,868,867…

Díselo a la Marta, a la Martica buena que se volvió una mujer hace ya mucho. Otras no, otra se llamaba como la hija de la Carmen, pero con más sabor y yo me la llevaba a misa de la mano, por las plazas en la radio de Ángel Soler, en la Posada de los Reyes. Ángel Soler, aquel locutor de tantas vocerinas y teatros, que se ponía el cuello para arriba del abrigo y decía cosas importantes para que yo supiera que sólo yo era la muñeca más pequeña, y luego, con las ocas, en casa de la comadrona... ¡Qué embarazo Dios mío! Tu ya no te acordarás, pero nosotras estuvimos muchos años allí y allí nos paramos de crecer muchas tantas tardes entre el casino y la carnecería de la tía Milagros...

¡Si me sigues dando agua voy a apretarte el cuello!”

¿Aquí estás? ¡Anda! ¿Cuándo has venido?

Tengo como una peluca rara y a veces se me baja y no me doy cuenta de las cosas que se me rebullonan por aquí, a los lados del trapo tan bonito que me han puesto. ¡Qué risa! Les debe parecer bonito vestirnos así, a estos idiotas tan elegantes. No me gustan nada estas tragancias que me traen, pintujureadas con letras y números que no se sabe nadie.

¿Había muchos árboles en la calle? En la puerta de abajo, hay uno muy grande para guardar las bicicletas de todos los que se pasean por estos pasillos: Un hombre loco con una botella hablando del gobierno y de la crisis, pero lo demás ya es agua y me la dan con una cucharilla para que se abra la voz tragada de decir las tantas cosas por los bancos. ¡Qué lo sepa el presidente! No quiero más yogures...

Un rosquillo bonito como la rueda de una noria, y el jugo de una fruta que nació entre dos libros. Una fruta que no andaba hasta que aprendió equilibrismo y nació al color de las plantas castañas.

¿Anda, estás ahí? Yo acabo de llegar en el coche de línea con la prima de riesgo, sin tocarme el pañal. Tanto que dicen, se columpian. Sólo pienso comprar un colanderico para tu hermana Maribel, para ella sola, con cordón que le ajuste a las corbatas y así se pueda ir a las carreras de caballos a jugar al 19… y a los mercaditos de barrio y entredichos.

¡Papá dame la mano! me vuelve a pedir de nuevo Conchita y se la doy: ¡Papá, ahora tengo calor! Son las sombras otra vez y no quiero ni pensarlo, porque ello se llama manos prietas como tu padre y quién sabría abrir la cafetera y los trozos de pan que se escondía y las gafas para ciegos, llenas siempre de tornillos gigantes. ¡Dame un beso hijo mío! ¿Cuánto me quieres?

¡Sepárame las piernas! ¡Quítame esa almohada! ¡Tápame los pies! ¡Tápame los pies, que se nos rompe España!